パソコンを選ぶ際や修理を検討する時に、「RAM」と「メモリ」という言葉を耳にすることがありますが、パソコンのRAMとメモリは同じ意味なのでしょうか?この疑問について、修理・メンテナンス業界での経験から分かりやすく解説します。

結論:一般的には同じ意味として使われる

日常会話やパソコンの仕様表記において、「RAM」と「メモリ」はほぼ同じ意味で使用されています。ただし、技術的には細かな違いがあり、理解しておくと修理やアップグレード時に役立ちます。

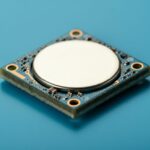

RAM(ランダムアクセスメモリ)とは何か

RAMの基本特性

正式名称:Random Access Memory(ランダムアクセスメモリ)

パソコンが現在作業中のデータやプログラムを一時的に保存する記憶装置です。作業台のような役割を果たし、処理速度に直接影響します。

RAMの重要な特徴

- 揮発性:電源を切るとデータが消える

- 高速アクセス:データの読み書きが非常に速い

- 一時保存:現在使用中のデータのみ保存

RAMの動作原理と役割

データの一時保管

アプリケーションを起動すると、そのプログラムとデータがRAMに読み込まれます。これにより、CPUは高速にデータにアクセスできるようになります。

マルチタスク処理

複数のアプリケーションを同時に実行する際、それぞれのデータをRAMの異なる領域に保存し、効率的な処理を実現します。

システムの安定性確保

十分なRAM容量があることで、システムが安定して動作し、フリーズや強制終了のリスクが軽減されます。

メモリ(Memory)の広義の意味

「メモリ」という用語は、コンピュータの「記憶装置」全般を指す広い概念です。技術的には、以下のような種類の記憶装置が含まれます。

| メモリの種類 | 正式名称 | 特徴 | データ保持性 |

|---|---|---|---|

| RAM | ランダムアクセスメモリ | 一時的なデータ保存 | 揮発性(電源OFF時消失) |

| ROM | リードオンリーメモリ | 基本的なシステム情報 | 不揮発性(永続保存) |

| HDD/SSD | ストレージデバイス | 長期的なデータ保存 | 不揮発性(永続保存) |

| キャッシュメモリ | キャッシュメモリ | 超高速一時保存 | 揮発性(電源OFF時消失) |

メモリとストレージの違い

メモリ(RAM)の特徴

- 高速なデータアクセス

- 一時的なデータ保存

- 電源OFF時にデータ消失

- 容量は一般的に4GB〜32GB程度

ストレージ(HDD/SSD)の特徴

- 大容量のデータ保存

- 永続的なデータ保持

- 電源OFF後もデータ保持

- 容量は一般的に500GB〜数TB

日常的な使い方と混同されやすいポイント

一般的な会話での「メモリ」

パソコンショップや仕様表で「メモリ8GB」と表記されている場合、これは通常RAMが8GBという意味です。調べてみると、多くのメーカーや販売店では、RAMのことを単に「メモリ」と呼んでいます。

混同されやすい表現

「ストレージ容量」を「メモリ容量」と間違って表現するケースがあります。例えば、「メモリ500GB」という表記は正確ではなく、「ストレージ500GB」が適切な表現です。

修理・メンテナンス時の注意点

パソコンの修理や性能向上を検討する際は、以下の点を理解しておくことが重要です:

メモリ不足の症状

- 動作が重くなる

- アプリケーションの起動が遅い

- 頻繁にフリーズする

- 複数のアプリを同時実行できない

ストレージ不足の症状

- ファイルを保存できない

- 「容量不足」のエラー表示

- システムの動作が不安定

- 新しいソフトをインストールできない

印象としては、メモリ(RAM)不足の方が体感的に分かりやすく、ストレージ不足は警告メッセージで気づくことが多いようです。

実際の選び方と推奨容量

用途別のRAM容量目安

| 使用用途 | 推奨RAM容量 | 備考 |

|---|---|---|

| 基本的な作業 | 8GB程度 | ウェブ閲覧、文書作成など |

| 写真・動画編集 | 16GB程度 | Adobe製品使用時など |

| ゲーミング | 16GB〜32GB程度 | 最新ゲーム対応 |

| プロフェッショナル作業 | 32GB以上 | 3DCG、CADなど |

注意:上記は一般的な目安です。実際の必要容量は、使用するソフトウェアや作業内容により異なります。

メモリ増設時の注意点

RAMの抜き差し方法を正しく理解することは、メモリ増設や交換作業において極めて重要です。不適切な作業は故障の原因となる可能性があります。

対応規格の確認

パソコンが対応するメモリ規格(DDR4、DDR5など)を事前に確認します。マザーボードの仕様を調べることが重要です。

最大容量の確認

パソコンが認識できる最大メモリ容量を確認し、適切な容量を選択します。

静電気対策

作業前に静電気を除去し、メモリやマザーボードの損傷を防ぎます。

トラブルシューティングと対処法

メモリ関連のトラブル症状

パソコンの電源が入らない場合や動作が不安定な場合、メモリの問題が原因である可能性があります。

メモリ故障の兆候

- ブルースクリーン(BSOD)の頻発

- 起動時のビープ音

- システムの予期しない再起動

- アプリケーションの異常終了

自分でできる診断方法

メモリに問題があると思われる場合は、以下の手順で診断できます:

Windowsメモリ診断ツールの使用

- 「Windows + R」キーを押して「ファイル名を指定して実行」を開く

- 「mdsched.exe」と入力してEnterキーを押す

- 「今すぐ再起動して問題の有無を確認する」を選択

- 再起動後、自動的に診断が実行される

補足:診断結果に問題が検出された場合は、メモリの交換や専門的な修理を検討することをお勧めします。

関連する修理・メンテナンス情報

システム全体のメンテナンス

メモリの問題だけでなく、パソコンの総合的な性能向上を図る場合は、CPUグリスの塗り替えも効果的です。熱による性能低下を防ぎ、システム全体の安定性向上に寄与します。

パソコンの修理・メンテナンスでお困りの方へ

メモリやその他のパソコントラブルでお困りの場合は、格安修理の方法をご検討ください。適切な診断と修理により、パソコンの性能を回復させることが可能です。

まとめ:RAMとメモリは基本的に同じ意味

重要なポイント

- 一般的な使用:「RAM」と「メモリ」は同じ意味で使用される

- 技術的な違い:「メモリ」はより広い概念だが、通常はRAMを指す

- 修理・購入時:仕様表の「メモリ」表記はRAM容量を表す

- 容量選択:用途に応じた適切なRAM容量を選択することが重要

パソコンのRAMとメモリは同じ意味で使われることがほとんどです。調べてみると、この理解で実際の購入や修理において問題が生じることは一般的にはありません。ただし、より深い技術的理解を持つことで、適切な判断ができるようになります。

体感的には、RAM(メモリ)の容量や性能は、日常的なパソコン使用において最も分かりやすく影響を感じる部分の一つです。適切な容量選択と適切なメンテナンスにより、快適なパソコン環境を維持できるでしょう。